马上注册,结交更多街友,享用更多功能,让你轻松玩转华人街。

您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?快速注册

x

有没有一位老师曾经在他的一生面临重重困境却依然如此信任世界,如此信任生命?

有没有一位老师曾经在他的一生中孜孜不倦地学习,不知老之将至,生命将息?

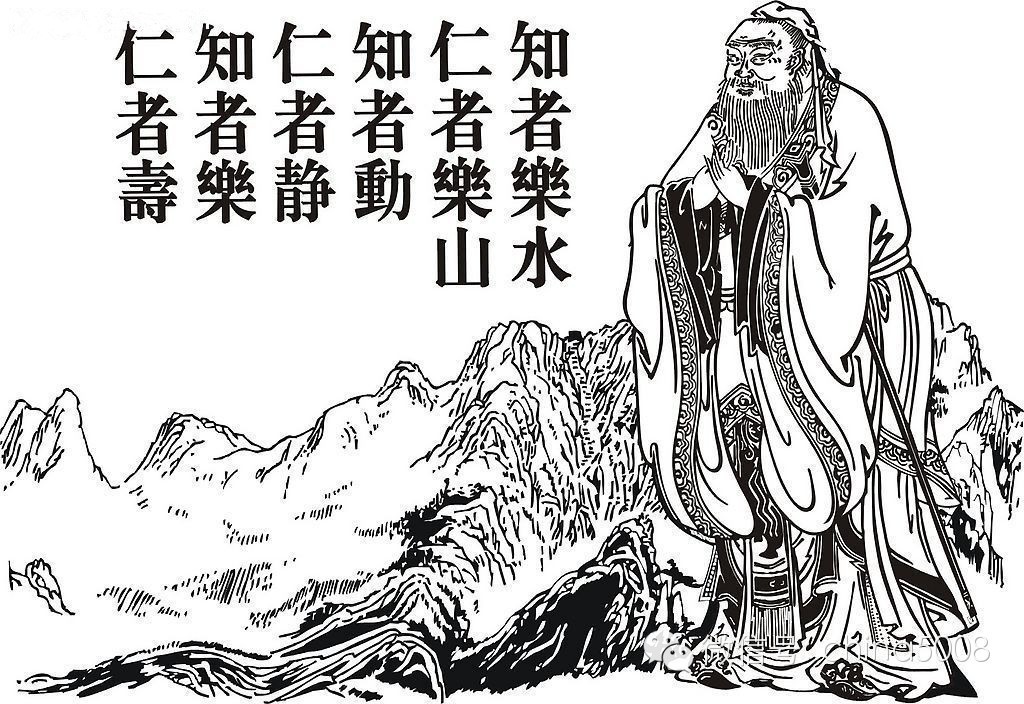

我们知道,至少有一个人曾经那样,自觉地把一生视为修炼的过程,努力地让自己的生命与“天”、“道”或“真理”融为一体。他就是我们的先师孔子。

孔子的一生,是一个伟大教师的一生。他曾这样描述自己的一生: “吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩。”

“吾十有五而志于学”。这是指生命要进行漫长的学习修炼,这种学习,是终身学习,是“吾日三省吾身”的学习,是“朝闻道,夕死可矣”的学习,是朝向真理,朝向生活的永恒探索。同样重要的是,孔子所讲的学习,乃是原初意义上的学习,即一种反思性实践。《论语》中有这样一节: “子夏曰:贤贤易色,事父母能竭其力,事君能致其身,与朋友交言而有信,虽曰未学,吾必谓之学矣。”

由此可见,孔子的学习是知行合一的学习。孔子不但开创了终身学习的传统,同时还开创了学以致用,知行合一的实用主义传统,与几千年后美国实用主义哲学家、教育家杜威在许多方面遥相呼应。

“三十而立”。何谓“而立”?“立”,即生命独立、独特地站立于天地之间,成为一个充沛的个体。在孔子身上,它主要体现为成为“礼”的信守与张扬。对今天的教师而言,则体现为能够熟练地处理各种事务,拥有基本工作能力。一个教师因何立于讲台甚至立于世?这种基本修炼,是职业生涯的基础。因此,“而立”既是一个职业的境界,同时也是真正意义上职业生涯的开端。 “四十而不惑”。不惑,即是指不再迷惑。有了信仰,有了绝对的信念,人就不会再被种种声音所迷惑。这些迷惑,既有外界的种种诱惑,又有内心的种种困惑。为何先是“而立”,然后再是“不惑”?为何先是专业发展然后才是职业认同?因为专业发展是技艺之事,而职业认同关系到生命最深的意义感,它是朝向对真理的体悟。没有道(真理、神性)在心中,人便既不能对付世界的喧嚣,也不能对付内心的躁动。让一片土地不生荒草的办法是种上庄稼,不惑的办法,是获得信念,是培植对生命、对世界、对人类历史的根本信任。

“五十而知天命”。“知天命”是指皈依之后,经历西天取经般的漫长历程,最后获得的对自己来世一遭使命的清晰认识。“理一分殊”,真理与大道,在每个时代,在每个独特的生命里,总会呈现为不同的实现方式。这一独特的实现,就是天命。它对于孔子而言,就是在礼崩乐坏的时代,重新弘扬一种超越的准则,不屈从于功利主义与现世主义,不屈从于强权与武力,而以道德(仁)的绝对价值,来规范社会和人生。在当今这个时代,对我们站在平凡的小小教室中的每个教师,我们的天命是什么?它也必然同样是真理与大道在此处的一种显现与规定,问题在于,对它的认知与体认,需要我们用一生的时间来完成。

“六十而耳顺”。在担当天命的过程中,生命既已洞察对自己内在奥秘的认识,又已洞察对天时、地利与他人的认识,它就能够倾听各种不同的意见,理解不同意见背后的合理性但又不失自己的原则判断。同时,这也意味着生命获得一种新的姿态,一种对于整个世界的同情与悲悯,以及不失原则的与世界上的一切和谐相处的态度。

“七十而从心所欲,不逾矩”,这可能是儒家人生之最高境界,生命之圆满状态,也就是自由之境。也许对此一境界,我们终身不能企及,但是,它的存在,让我们的生命以及职业,也有了一份共同的高贵与神圣。

在这里,孔子用简洁的语言把他自己的生命,以及职业之进阶,勾勒出来供我们阅读。我们在这里读到的,是不同于耶稣反抗、牺牲、成圣的宗教先知叙事,不同于苏格拉底追索、启迪、批判、献身的哲学先知叙事,更不完全不同于康德等学院智者的叙事,而是一个丰富、丰盈,既娓娓动人,又不断超越乃至悟得大道真理的独特的生命叙事。

细读孔子的一生,他没有作过一首诗,但是他的整个生命呈现为本质的“诗”性,他没有写出一篇正式的哲学论文,但他的整个生命呈现为本质的“思”的状态,他没有波澜壮阔的生命经历,但是却提供了一个在平凡生活中由最普通的生命达到至高境界的叙事与史诗。 和后世许多写出一部部专著的哲学教授相比,孔子的生命有着更多思想原创性。和后世许多以音乐或其它艺术为生的艺术家相比,孔子的生命更经常地呈现出本质的“乐”(诗)。这种诗性与思性,贯穿于成熟后孔子的全部生命,我们在《论语》的大多数语句中,可以体悟到这种深切的思与诗。如《论语》开篇说: “学而时习之,不亦乐乎?”

“乐”,源自音乐之乐,是生命与艺术、与自然万物、与知识、与他人乃至与真理的共鸣。这种“学”与“习”的状态,因为“乐”,就处于本质的“思”中。

“有朋自远方来,不亦说乎?”

“说”,是语言的“兑现”,是拥有共同的语言,是语言的共鸣。二人为仁,这种生命与生命之间的“说”、“共同语言”、“共鸣”,使得孔子的生命与道家消极遁世不同,使得儒家的道不局限于道家的道(自然之道),而是基于共同天道的人道。

“人不知而不愠,不亦君子乎?”

虽然世间的“圣人”是儒家的最高标准(不同于基督教与佛教的神),但是孔子一生只以追求成为儒家君子自诩。或者可以说,君子才是儒家知识分子所追求的真正目标。而这个君子,既学而时习之,以达到与知识共鸣,存在于真理之中;又与友朋相说,以达到仁的标准;更人不知而不愠,以内在与道的体认为真正的尺度。

如何做到人不知而不愠?为何要把人不知而不愠成为君子的一个尺度?因为孔子在告诫门人,生命的价值需要向内寻求。如前所述,孔子的一生,不是一个官阶不断上升的一生,不是一个财富不断积累的一生,不是一个声誉不断增添的过程,而是自在生命体悟逐渐深入的一生。 我们可以相信,孔子会赞同生命需要保持于一种诗与思的状态中,而真正的叙事说到底是内在精神的叙事。同样的,他也一定会赞同,虽然我们追求共同的大道与真理,但是因为际遇的差异,生命终将呈现出不同的历史面貌。因此子路与子贡,宰我与颜回,注定会以不同的方式叙事,并拥有不同的叙事风格。

是的,这个叙事确实在向世人宣告“道不远人”,“非道弘人,人能弘道”的内在超越的道路。它告诉我们,在平凡的教书育人工作中,一个生命就可能悟得最深的真理,获得最高的成就。作为中国第一圣人,他的平生之志,居然就是“老者安之,朋友信之,少者怀之”。让长者、尊者对我们安心,愿意把事务交托;让朋友、同事对我们信任,愿意与我们共事、共同创造与承担;让年轻的生命在离开我们之后,会对我们共同经历的岁月念念不忘,并从中受益终身……这看似朴素的人生志向,不正是一个教师的最高梦想吗?

同时这个完美叙事也正在穿越时空向我们宣告:生命短暂,时光匆匆,在彷徨犹豫之际,岁月正大踏步地走向终点。如果我们每一个人此刻用最简短的文字来勾勒出自己的生命叙事,那么这已经过去的三十年或者四五十年,我们又已为自己写下了什么?还将为自己写下什么?!

|

管理COOKIES

管理COOKIES